(0): Austausch aktivieren: Recht auf die Gestaltung des urbanen Raumes Rothenburgsort

(A) Kontext

(1) Stadtpolitische Transformationsprozesse im Hamburger Osten

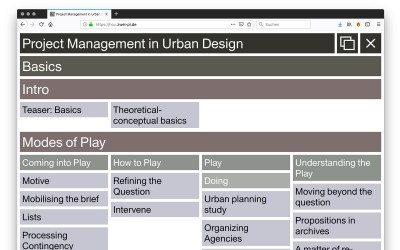

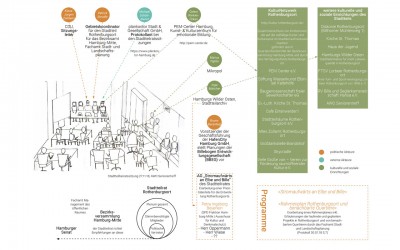

Der urbane Raum ist ein relationales und soziales Produkt, das kontinuierlich durch die wechselseitigen Beziehungen sozialer, ökonomischer, politischer, historischer und kultureller Praktiken hergestellt wird. Somit sind Raum, Praxis und ungleiche Verteilungen von Macht, Ressourcen und Wissen veränderbar. Die aktuellen Stadtentwicklungsstrategien in Hamburgs Osten, Stromaufwärts an Elbe und Bille sollen Rothenburgsort im Sinne der bestehenden Verwertungslogik verändern. Dem will das Projekt Mikropol längerfristig entgegenwirken und den Startschuss für eine Stadtentwicklung „quasi von unten“ geben. In einem ehemaligen Toilettenhäuschen soll ein neuer Ort für die Nachbarschaft entwickelt werden. Im Rahmen des von Marius Töpfer (Mikropol e.V.) und Dominique Peck (Lehr- und Forschungsprogramm Urban Design) geleiteten Seminars Basics: Project Management in Urban Design organisieren zwölf Studierende des Masterstudiengangs Urban Design an der HCU gemeinsam eine Veranstaltung, die im Frühjahr 2019 mit Blickrichtung auf die Eröffnung des Mikropols durchgeführt werden soll.

(2) Motiv: Austausch

Das Mikropol visiert eine räumliche und soziale Plattform des Austauschs an. Das Motiv des Austausches als Ort, Praxis und Produktion wirft unter anderem Fragen nach (Un)zugänglichkeiten, (Un)sichtbarkeiten, Sphären von (Mit)Sprache und Öffentlichkeit auf, denen wir als Studierende wissenschaftlich nachgehen.

(3) Forschungsfrage

Wie kann demokratischer Austausch aktiviert werden und welche Position und Rolle nehmen wir als Studierende in diesem Prozess ein?

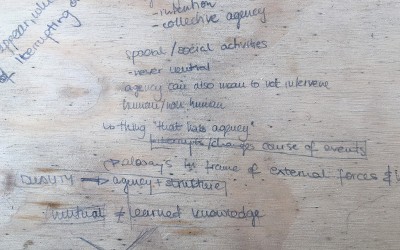

(B) Hypothesen: Theorien und Method(ologi)en

Planungsprozesse und darin eingebettete Entscheidungsmechanismen, wie die Verabschiedung von Bebauungsplänen, sind meist Produkt von Aushandlungen zwischen ökonomischen, politischen und planerischen Eliten. Verschiedene standardisierte Normen in Projektmanagement, Architektur und Planung schließen großmaßstäbliche performative Planungsprozesse von unten durch „weitgehend bedeutungslose“ (Easterling 2014) Vorgaben per Definition aus. Lefebvre beschreibt das Recht auf Stadt mitunter als das Recht darauf, nicht von der Gestaltung des urbanen Raums im Sinne von Entscheidungen und Handlungsmacht ausgeschlossen zu sein (Lefebvre 1970 in Brenner 2003). Folgenden Fragen entstehen für die Koproduktion zwischen dem Seminar und dem Verein: Wie sehen die Entscheidungsgrundlagen aus, aufgrund welcher Beschlüsse getroffen werden und wer hat wen beauftragt diese Grundlagen zu erstellen; Wie sieht das Recht der Mitsprache aus und wie hört es sich an (Schneider 2015)? Das Recht über die Zukunft der Städte informiert zu werden und daraus kollektive, politische Handlungsmacht abzuleiten, übersetzen Petrescu und Petcou in den Begriff der »Mikropolitiken« (Petrescu/Petcou 2014). Hiernach lassen sich individuelle sowie kollektive Prozesse der Subjektivierung organisieren, um die herrschende Ordnung zu verändern. Strategisch sollen neue Formen urbaner Handlungen aus alltäglichen Praktiken heraus initiiert und ermöglicht werden. Das Format des Projektes als bestehender Moment urbaner Transformation soll systematisch demokratische Veränderung anstreben (Schneider 2015).

Demokratische Prozesse und Politiken sind ohne die gleichzeitige Herstellung von materialisierten Raum unmöglich (Mitchell 1995). Es stellt sich die Frage nach öffentlichem Raum und Öffentlichkeit. Öffentlicher Raum ist - wenn überhaupt - die Ausnahme, nicht die Regel; er dient als Arena politischer Kämpfe und ist Spiegel historischer Veränderungen (Low/Smith 2006). Öffentlicher Raum, die öffentliche Sphere ist relational. Relationale Öffentlichkeit ist eine fluide (inter)subjektive und kontextabhängige Qualität, hergestellt von sich verändernden Modi des Realisierens (Tornaghi 2014).

Mit ethnografischen Forschungsmethod(ologi)en können komplexe Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. Ethnografische Forschung selbst bringt Mikropolitiken von researcher-researched Beziehungen hervor, innerhalb derer der (Selbst)reflexion in Bezug auf fluide Identitäten, persönliche Biografien sowie individuelle und kollektive Wertesysteme eine tragende Rolle zukommt (Tornaghi 2014). Der Körper fungiert als Erhebungsinstrument - als Instrument zur Wissensproduktion - in den selbst Normen und Konstruktionen eingeschrieben sind.

Innerhalb eines aktionsforschenden Rahmens sollen die Forschenden radikale, proaktive Haltungen und Positionen hinsichtlich der Abschaffung von sozioökonomischen Unterdrückungszusammenhängen beziehungsweise demokratischen Transformationsprozesse einnehmen (Kromrey 1998; Tornaghi 2014).

Diese aktionistische Haltung wird durch andere konstruktivistische Methodologien und Taktiken, wie interventionistische und urbane Pedagogiken, erweitert. Raum, Wissen und Raumwissen werden über Interaktionen und Kommunikation hergestellt. Erfahrungswissen als Wissen - wie kann konstruktivistisches Raumverständnis demokratisch kommuniziert werden? Die Bereitstellung von physischen, sozialen und emotionalen Zugänglichkeiten zu Raum und dem Lernen über Raum gilt es in der forschenden und (mit)planenden Rolle zu gewährleisten (Gerlich/Semlitsch 2014).

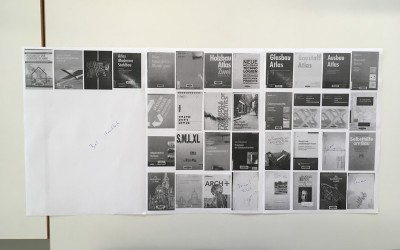

In GB wurden in Urban Studies Centres um 1968-1988 Ressourcen für die kritische Auseinandersetzung mit Stadtraumproduktion Ressourcen bereitgestellt. Diese stadtpolitischen Bildungszentren eröffneten einen Raum für (Informations-)Austausch, Partizipation und Positionierungen. Der Lernkontext war flexibel und fluide, hinsichtlich Orten (Schulen, Stadtraum, öffentlicher Raum) und Methodiken (Flyer, Stadtspaziergänge, BauWorkshops) (Martinez 2017). Neben der Wissensvermittlung sieht Chatterton in der Imagination die Möglichkeit der Entfaltung von Träumen einer ‚besseren‘ Welt, von sozialer Gerechtigkeit in dem Recht auf Teilhabe an radikal anderen Her- und Vorstellungen der zukünftigen Stadt (Chatterton 2010). Die Rolle der akademischen, planenden und forschenden Akteur_innen ist dabei „expose, propose, politicise“ (Marcuse In: Chatterton 2010). So tritt das Urbane als performative Konstruktion in den Vordergrund, als Prozess, den es demokratisch immer wieder über den Austausch zwischen den Akteur_innen (+Aktanten) herzustellen gilt.

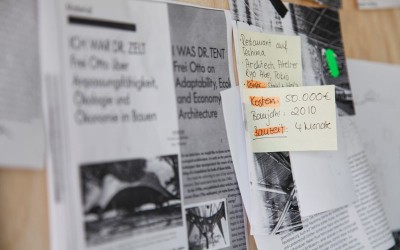

(C) Operationalisierung

Die Vorstellung von stadtpolitischen Planungsprozessen der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen werden im Senatsprogramm ‚Stromaufwärts an Elbe und Bille‘ in folgendem Auszug sichtbar „Deshalb entwickeln wir in HamburgOst Wohnungen und Werkstätten, attraktive Quartiere und Gewerbegebiete […] Wir werden den individuellen Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger sowie ihrem Streben nach Glück den nötigen Raum geben“ (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 2015). Neben der Zukunftsvision eines aufgewerteten Rothenburgsorts sieht sich die Behörde in der Position den Bürger_innen Raum zu gewähren anstatt den urbanen Raum im Austausch herzustellen. Im Zuge des Programms wurde das Instrument ‚Bündnis für Quartiere‘ geschaffen, dessen erklärtes Ziel eine „kooperative, ganzheitliche und konzertierte Stadtteilentwicklung“ ist (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 2016). Bündnispartner sind ausschließlich Bezirk und Akteure aus der Wohnungswirtschaft, die Transversalität, die stets im Wohnen als Gebrauch enthalten ist, sei damit in Frage gestellt. Darüber hinaus werden Ideen, die im Rahmen von Beteiligungsmomenten entstanden sind wie folgt verhandelt: „Diese Vorschläge sind eher Anregungen, die im Sinne eines „Themenspeichers“ bei der Realisierung von Projekten geprüft und berücksichtigt werden können“. Weder das Recht auf Teilhabe an der Gestaltung des urbanen Raums, noch das Recht auf Mitsprache oder das Recht über die Zukunft der Städte informiert zu werden ist hierbei gewährleistet, wie die Loslösung von Verantwortlichkeiten und die Intransparenz der Prüfungsnormen im Sinne von ‚Recht hat wer Recht hat’ zeigen. Die weitere Auseinandersetzung mit bestehenden Masterplänen in Form von Dokumentenanalysen könnte mitunter als Diskussionsgrundlage für demokratische und meinungsbildende Transformationsprozesse herangezogen werden.

Demokratische Begrenzungen und Möglichkeitsräume stadtpolitischer Entscheidungsmechanismen in Rothenburgsort spiegeln sich auch auf der Ebene des Stadtteilbeirats wider, wie das Beobachtungsprotokoll der Stadtteilsitzung vom 26.11.18 zeigt: „Tagesordnungspunkt Nummer drei betrifft die Wahl des neuen Stadtteilrat Vorstandes. Bevor es dazu kommt, werden Fragen aus dem Publikum laut, wie sich ein Stadtteilrat überhaupt zusammensetzt und wie man Mitglied werden könne. Diese Fragen sorgen für ein amüsantes Chaos, denn keiner kann dies prompt beantworten. Der Moderator von der Behörde findet schließlich in seinen Unterlagen die nötige Erläuterung und liest diese vor. Alle Ratsplätze sind bereits besetzt, doch drei Bewohner_innen aus der Nachbarschaft (darunter auch Mitglieder von Mikropol) lassen sich als Vertreterinnen aufstellen“.

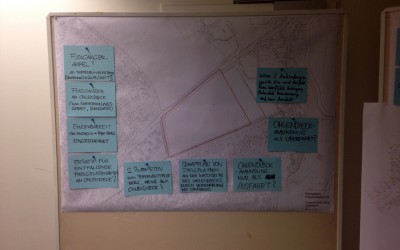

Die mikropolitische Handlungsstrategie kann somit auch innerhalb von institutionalisierten Entscheidungsprozessen Wirkmacht entfalten. Der Austausch mit Akteur_innen unterschiedlicher Felder aktiviert für die prozesshafte Stadtraumproduktion von unten verschiedene Anknüpfungspunkte, Handlungsspielräume und Netzwerke. In Gesprächen mit der Seminarleitung, weiteren Mitgliedern im Mikropol e.V. und Mitarbeiter_innen des Bücherbusses verdichten die Vermutung, dass stadtteilöffentlich Räume zuletzt knapper geworden sind. Wir katalogisieren Veranstaltungen - insbesondere von Kirchen, Initiativen und Vereinen - und lesen Tätigkeiten wie Singen, Kaffeeverkauf, Essen und ähnliches auf. Auch über temporäre Veranstaltungen können gemeinschaftliche Räume des Austauschs hergestellt werden. Dies wurde auch im Rahmen des historischen Stadtteilspaziergangs, der von Petra Ingeborg Beyerlein am 02.12.18 durchgeführt wurde, sichtbar und erfahrbar. Über die Bewegung im Stadtraum werden frühere Nutzungen und ein kollektives, historisches Gedächtnis aktiviert. Bilder und Geschichten verweisen auf ein ehemals dicht besiedeltes Rothenburgsort, wo damals eine Marktstraße war, parken heute Autos, Flächen liegen brach und Toilettenhäuschen verwaisen (bald nicht mehr!). Mit einer händischen Kartierung, einer Nutzungskarte, Fotos, Sounds und Feldnotizen repräsentieren und dokumentieren wir gewachsene Strukturen in Rothenburgsort. Dieses Material gilt es im Sinne des Lernens im, von, über Raum allen interessierten Akteur_innen zugänglich und vor allem erweiterbar zu machen. So kann es als Ausgangspunkt dienen, um weitere Stimmen, Visionen und Interessen hörbar zu machen.

Unsere akademische Stimme hat eine Wirkmacht, sie kann Stimmen verleihen, aber auch übertönen. In verschiedenen Diskussionen haben wir uns kritisch und emotional mit unserer Rolle hinsichtlich Verdrängungsprozesse in Rothenburgsort auseinandergesetzt. Durch den engen Zeitrahmen haben wir kaum direkten Kontakt zu Bewohner_innen hergestellt. Das Motiv des Austauschs ist bisher kaum über die transdisziplinäre Ebene zwischen uns Studierenden und den internen Austausch mit dem Mikropol hinausgegangen. Für weitere reflexive Auseinandersetzungen können die erstellten Protokolle dienen.

(D) Formate

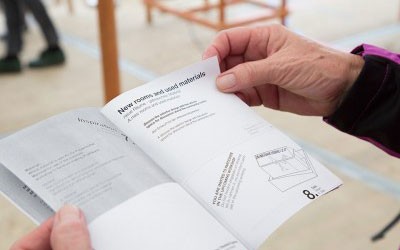

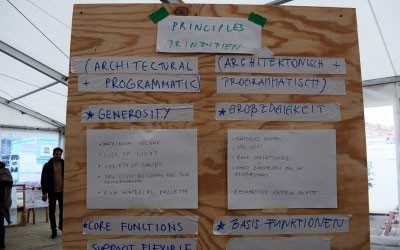

Um den Austausch in Rothenburgsort beziehungsweise am Mikropol mit einer Veranstaltung zu aktivieren, sind Formate der gedanklichen und körperlichen Bewegung wie ein öffentlicher Spaziergang, Schnitzeljagd, Mappingtouren vorstellbar. Der performative Planungsprozess bewegt sich. Bewegung kann auch standortgebunden stattfinden und z.B. über einen Bauworkshop im Mikropol öffentlichen Raum materialisieren. Es gilt also Baustellenpläne, Kosten, Versorgung, Entertainment und Ressourcen prototypisch darzulegen und auszuführen. So kann öffentlicher Raum über das Tätigksein- und werden durch die Öffentlichkeit hergestellt werden. Derzeit bilden sich im Hamburger Osten punktuell Mikropolitiken heraus, die im Austausch und in der Vernetzung der Wissensbestände und Interessensgruppen kollektive, politische Handlungsmacht denk- und vorstellbar machen können. Die Dokumentation unserer Arbeitsweise, unseres Motivs und Materials soll in Form eines Flyers lesbar gemacht werden.